認識古箏的歷史

箏的淵流以及形制的沿革

關於箏的淵流有許多說法,相傳箏是秦代時蒙恬將軍所發明的,所以古箏又稱秦箏。也有人說早期的古箏很可能是「筑」演變而來的一種竹子製成的樂器,原因是樂器發展史是先有打擊樂器,隨後才有彈撥樂器。而筑的右手彈奏手法,是利用竹尺擊之,正是沿用了打擊樂器的奏法,因此有人推測筑是箏的來源。

另外,坊間還流傳了一個箏的傳說,就是在秦朝時,有一個叫做婉無義的人,他擁有一台中國古樂器叫做「瑟」,因為珍貴,所以想要把這個樂器傳給自己的兩個女兒,沒想到兩個女兒居然開始互相搶這個瑟,婉無義最後拿他們沒辦法,只好將二十五弦的瑟打破分成兩片,其中一片十三弦分給姐姐,另一片十二弦分給妹妹。不過這個傳說聽聽就好,因為沒人可以證實後來這兩姊妹所用的樂器就是當今的箏。

綜觀上述的歷史資料,箏其實在春秋時期的秦國就已經存在,用於原始的舞樂。到了漢朝時,箏為筑的琴身加裝至五弦而成。唐朝初年有軋箏的記載,證實了由擊弦樂器轉變為撥弦樂器,並發展至十三弦,非常接近現代古箏的芻形。南宋時,軋箏易名「蓁」,七弦箏以及十三弦同時被使用,而十三弦箏多用於民間。清代以後廣用十三弦箏而取代了七弦箏。

箏弦的沿革以及琴體構造

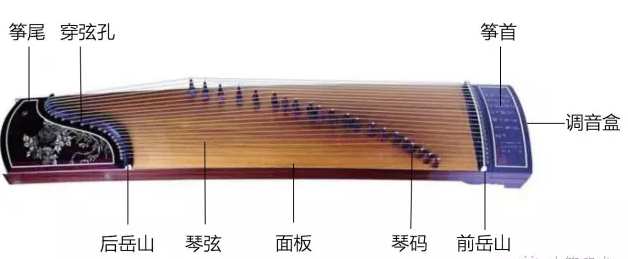

箏體為木製的扁長方形空盒,面版有弧度突出,弦兩短則搭載山口上,右山口呈現s形,右岳山為平直,左側是箏尾的地方,有弦釘來固定琴弦。右側有螺絲釘,可調節弦的張力並控制音高,中間利用琴碼(稱作雁柱)支撐琴弦,移動琴碼就可以調音了。

琴體構造:

1.面板:使用陳年、木質干而松的梧桐木來制作,也有人使用白松制作。蒙族箏的面板用楊木制成。

2.底板:用梧桐木制作或者用其它的硬質木料制作。

3.箏邊:也稱作邊板,即為箏的側幫,一般箏有兩個箏邊,靠近靠近身體的一側稱為內箏邊,另一側稱為外箏邊。

4.箏頭:箏頭的作用是固定琴弦,由穿弦孔來固定,有些箏頭是用來固定琴釘的。箏頭的側面有一個出音孔,音孔上面有一個音窗,讓聲音可以從裡面與箏頭共鳴相通。

5.箏尾:它主要用于安裝琴釘。此處在造型上也起著與箏頭對稱平衡的作用。

6.岳山:也稱木梁或是山口,在箏上有兩個岳山,一個在面板與箏頭的連接處,叫作前岳山,另外﹔一個在面板與箏尾連接處,叫作後岳山。岳山隨面板的前后圓弧而自然成彎弧形,與面板基本上成九十度角。

7.琴碼:也稱柱,或稱雁柱。它是箏弦和面板的傳振支柱,利用木製的效果為佳。在桅木上還鑲有一個小骨片,在骨片上刻槽,用以穩固箏弦。每個琴碼支撐著一根弦,共有二十一個琴碼。

8.琴釘:也稱做肖子,它用於上弦,調整弦的松緊,可以控制音的高低。

9.出音孔:箏有三個出音孔(有些是兩個出音孔),在箏頭側面有一個,底板上有兩個,出音孔位置、形狀和大小皆與音色、音量有關。

10.弦:至於箏弦的沿革則是要追朔到戰國末期,從那時開始琴弦增加到了十二弦,到了唐朝十增加到了十三弦,增加了一弦貌似改變不大,但其實,十三弦相較於十二弦來說,更能加強主音的部分,更有實用價值。時代到了元、明、清三代時,又出現了十四弦以及十五弦箏,民國以後,古箏的弦數一直在增加中,從三、四十年前流行的十六弦箏,一直增加到目前最多人使用的二十一弦箏及二十六弦箏等等。

目前市面上常用的箏共有二十一根弦,第一弦是最高音,第二十一弦為最低音。在用弦方面則根據不同的需求,將銅絲弦、金屬纏弦或是尼龍纏弦以及其他的弦加以適當的配置,現以尼龍纏弦使用最為廣泛。

古箏的種類

若是用弦數量做區分的話,傳統箏分為:十二弦箏、十三弦箏、十四弦箏、十五弦箏、十六弦箏。河南傳統的十六弦箏,面板的弧度大且箏體長,廣東傳統的十六弦箏則相對較小。歷史上各傳統箏主要用絲弦,清朝中葉開始用銅弦。

改革箏的種類有:上海二十一弦箏、廣州十八弦箏和二十一弦箏、蘇州二十一弦箏、北京二十一弦箏。

改革的轉調箏有分為下列幾種:

1.移碼式踏板轉調箏,是由沈陽音樂學院研制。在轉調部分,採用踏板式移碼轉調 。

2.營口十五弦腳踏式轉調箏和二十一弦按鍵張力轉調箏,這兩種轉調箏部分採用腳踏或是手按機械,變換弦的張力來改變音高,從進而達到轉調的目的。腳踏轉調箏可轉十二個調,手按轉調箏有兩種,分別可轉五個或十二個調。

3.品式截弦變調箏,是由蘇州民族樂器一廠研制。在各有效弦長之內設置半音品位,變調時利用弦鉤將琴弦按中品格之上。

4.蝶式箏,是由上海音樂學院研制。它的外形如蝶,箏像是兩個箏併在一起,採用一個共鳴體,蝶式箏有兩列按五聲音階排列的弦,有兩個演奏區,可以奏五聲音階、七聲音階或者十二平均律的所有半音,在五聲音階定弦的某些弦距之間增加了半音或變化音,還裝有弦鉤以改變某些定弦音的音高 。

5.蘇州二十六弦腳踏截弦轉調箏,是由蘇州民族樂器一廠研制。在轉調部分,採用腳踏式岳山截弦轉調,通過踏板的變化,使前岳山的部分位置變化,達到轉調的目的。

由於用途、風格和習慣的不同,在配置方法上也有不同。有以鋼絲弦為主,適當配置金屬纏弦或尼龍纏弦的﹔也有以尼龍纏弦為主,適當配置鋼絲弦的﹔也有全部用尼龍纏弦或絲弦的。鋼絲弦音色明亮,纏弦音色渾厚。

古箏的流派

自秦、漢以來古箏從中國西北地區逐漸流傳到全國各地,並與當地戲曲、說唱和民間音樂相互融合,形成了各種具有濃郁地方風格的流派。傳統的箏樂早期被分成南北兩派,比較代表的為「浙江、山東、河南、客家、潮州、陝西」六大流派,到了現代,流派的區別已經很小了,幾乎每個流派都兼具各家之長。

河南箏:

由秦箏傳入河南和當地民間音樂「鄭衛之音」融合發展成為後世有名的中州古調。河南箏樂主要來源於「大調曲子」。「大調曲子」,原稱「鼓子曲」,是從明朝中葉至清朝乾隆年間流行在開封的曲藝為基礎逐漸演化而來的,最大的特色就是左手透過按、揉、吟、顫等技法奏出大、小顫音和上、下滑音,使旋律獲得裝飾效果,以增強音樂的藝術表現力和地方特色。

山東箏:

流傳於山東省菏澤地區鄆城、鄄城。多和山東琴書、民間音樂有直接聯系。曲子多為宮調式,華麗明快為山東箏的特色,以八大板編組而成。

潮州箏:

流傳於潮州、揭陽、汕頭、閩南及東南亞等潮語地區,是「潮州弦詩」的一部份,由於其地理位置,潮州箏派是中國近代古箏海外傳播的先導,輻射範圍包括越南及琉球、東南亞、香港、澳門、台灣等。音樂結構特殊,旋法別具一格。主要曲調有《重六》《輕六》《活五》《反線》等。

客家箏:

又名漢樂箏曲,流傳於廣東省興寧、梅縣、蕉嶺、大埔和福建省西南部等客語地區,是「客家音樂」的一部份,保留了不少古曲。有「硬綫」、「軟綫」之分,硬綫曲較輕快、華麗,軟綫曲古樸典雅、旋轉委婉。

陝西箏:

又稱為秦箏,是以今日之「秦聲」音樂風格為依據。所謂「秦聲」概指秦地的傳統音樂,包括戲曲、宗教音樂和所有陝西風格的民間音樂。 陝西風格箏曲的特色鮮明,音律上的特殊性和二個變音(即七聲音階中的四級音偏高,七級音偏低)的游移性為其特徵。

浙江流派:

是中國箏樂流派的後起之秀,屬於南派。流行於浙江,江蘇一帶,因為杭州舊稱武林,故浙江箏曲又稱武林箏曲。浙江箏派的創始人王巽之先生將此派別發揚光大,著名曲目包括《將軍令》、《海青拿鶴》、《普庵咒》、《月兒高》等。

福建箏:

流行於閩南語系和客家語系的漳浦縣、雲霄縣、東山縣、詔安縣、上杭縣、永定縣等閩西南諸縣區域,慣稱福建箏為「閩南箏」。起源於福建「古樂合奏」,以古箏為主奏樂器的演奏形式,自宋末明初至同治年間,已在福建各地長期流行著。

古箏的彈法:(參考維基百科)

有流派主張戴假甲,有流派主張不戴假甲。現在一般彈古箏者戴著假甲,通常由玳瑁、尼龍、塑膠等製成,由膠帶纏繞黏固定於第1指節。

戴假甲除了彈奏需要,亦有保護手指之作用。

指法:

右手

托:大指向外撥弦

擘:大指向內撥弦

抹:食指向內撥弦

挑:食指向外撥弦

勾:中指向內撥弦

剔:中指向外撥弦

花:大指在板前花帶出連撥數弦

連托:大指向外由高音至低音依次連續撥弦

連擘:大指向內由低音至高音依次連續撥弦

連抹:食指向內由低音至高音依次連續撥弦

連挑:食指向外由高音至低音依次連續撥弦,戴假甲者不用此法

連勾:中指向內由低音至高音依次連續撥弦

搖:大指反覆托擘一條弦

密搖:較一般的搖更快速

勾搭:中、大指先後彈出八度音列

小勾搭:用抹、托彈出少於八度的2個音列

雙托:用大指由內向外連撥2條弦,奏出大二度或增二度和弦

雙擘:用大指由外向內連撥2條弦,奏出大二度或增二度和弦,戴假甲者不用此法

雙抺:用食指由外向內連撥2條弦,奏出大二度或增二度和弦

雙勾:用中指由外向內連撥2條弦,奏出大二度或增二度和弦

撮:中、大指同時勾、托奏出八度和弦

反撮:中、大指同時剔、擘奏出八度和弦

小撮/食指撮:食、大指同時抹、托奏出少於八度的和弦

小反撮:食、大指同時挑、擘奏出少於八度的和弦,戴假甲者不用此法

左手:

按:彈奏前按弦,將空弦音升高小二度或更高

上滑:彈奏後按弦,奏出空弦音帶滑音升高小二度或更高的

下滑:彈奏前按弦至特定音高,彈奏後放手,奏出按弦音帶滑音至空弦音

猱:彈奏空弦音後,反覆上、下滑音

顫音:快速的猱

-

哎唷!不錯喔 古箏一日工作坊NT$900

哎唷!不錯喔 古箏一日工作坊NT$900